Revolta da Chibata: símbolo de resistência e memória negra

Em 22 de novembro de 2025, comemorou-se 115 anos da luta dos marinheiros pela dignidade humana

Por: Paola Ferreira (Agência Focas – Jornalismo Uniso)

Desde do Império, os marinheiros brasileiros, quase todos negros ou mulatos, eram recrutados pela polícia e ocupavam os menores cargos da carreira militar, sendo comandados por oficiais brancos. A Marinha possuía um código disciplinar muito exigente com eles: não podiam se casar e, como forma de punição para faltas graves, recebiam 25 chibatadas (no mínimo). Após a Proclamação da República, em 1889, tal castigo foi extinto, todavia, as chibatadas foram reabilitadas no ano seguinte.

Em 16 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Meneses, do encouraçado de Minas Gerais, recebeu 250 chibatadas por levar cachaça a bordo e por ter ferido um dos cabos com uma navalha. Mesmo desmaiado e com as costas em carne viva, o castigo continuou, revoltando a tripulação. Na madrugada do dia 22 daquele mês, os marinheiros do Minas Gerais rebelaram-se; liderados por João Cândido, conhecido como Almirante Negro, encerraram o motim com a morte do comandante do navio e outros dois oficiais.

No dia seguinte, um ultimato encontrava-se em frente à Capital – na época, a cidade do Rio de Janeiro –, os marinheiros assumiram quatro navios de guerra e acionaram os canhões contra a cidade. Hermes da Fonseca, presidente da época, tinha apenas duas opções: cessar os castigos físicos ou a capital seria bombardeada.

Por fim, no dia 27, último dia da Revolta, Hermes da Fonseca declarou anistia aos revoltosos e fim dos castigos corporais; todavia, algumas semanas depois, voltou atrás da sua fala e cancelou a anistia, resultando na expulsão dos marujos por indisciplina.

O impacto social da revolta

Após a Proclamação da Lei Áurea, em 1888, os escravizados libertos foram empurrados para marginalizados, tornando-se excluídos e não possuindo nem o básico para sobreviver. Aqueles que ingressaram na Marinha encontravam-se em situações semelhantes à da escravatura, com baixíssimo salário, má alimentação e severas punições.

O professor e coordenador do curso de História da Uniso, Walter Cruz Swensson Júnior, 55 anos, afirma que o método de “disciplina” pelo qual estes marinheiros passavam, essa exploração, demonstra tanto uma continuidade da cultura autoritária quanto do racismo, “tudo isso institucionalizado, dentro das Forças Armadas, da Marinha”.

Outro ponto que o coordenador destaca em relação à Revolta da Chibata é a falta de visibilidade e de compreensão sobre esse acontecimento histórico, o que tem relação com a censura que algumas passagens da nossa história sofrem. “No Brasil, há esse racismo socialmente implantado, uma cortina de fumaça que foi construída, que é a ideologia da democracia racial”, comenta Walter sobre a tese defendida por Gilberto Freyre em seu livro Casa-Grande e Senzala. De acordo com essa ideia, no Brasil, há uma convivência harmônica entre as três raças fundadoras da nação e, para manter esse discurso, é necessário ocultar aquilo que contraria essa interpretação. Por isso, segundo Walter, “mobilizações populares, principalmente aquelas que têm essas características étnico-raciais são apagadas, excluídas da história oficial”. Como forma de refletir sobre esses acontecimentos históricos, sem reforçar uma perspectiva racista, “no curso de História”, diz o docente, “utilizamos o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, que falava que a sociedade era dividida entre os indignos e os indignados; aqueles não aceitam e não aturam essa desigualdade, já estes acham que está tudo certo”.

Para mudar este cenário, a educação é a ferramenta essencial de conscientização. A Lei nº 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. “A Revolta da Chibata tem que estar dentro da história do Brasil, não foi um fato secundário, ela precisa ocupar o espaço de relevância que tem, assim havendo a transformação”, afirma o professor e coordenador do curso de História da Uniso. Em contrapartida, Walter relata que, mesmo com a padronização da legislação, o repertório que seus alunos trazem dos colégios é muito reduzido, “os alunos lembram superficialmente ou acabam nem lembrando desses fatos”. O coordenador propõe que, para solucionar o problema, é preciso uma formação docente que busque a valorização da temática, aponta outro agente que também seria responsável pela pauta, o Estado, que ampliaria o espaço para o tema. Mas, de acordo com Walter, existe um contraponto: “estamos inseridos em uma sociedade profundamente desigual, autoritária e racista, então seria nadar contra a corrente”.

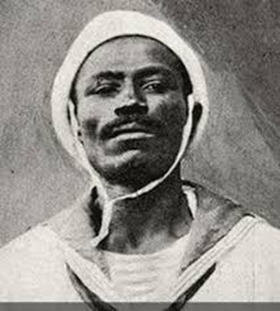

João Cândido, o Almirante Negro

Filho de dois ex-escravizados, João Felisberto e Inácia Cândido Felisberto, João Cândido juntou-se a Marinha aos 14 anos de idade. Ao longo dos anos, tornou-se muito admirado pelos companheiros marinheiros, que o indicaram por duas vezes para representar o “Deus Netuno” na travessia sobre a linha do equador. Ele também era muito elogiado pelos oficiais, por seu bom comportamento, e pelas suas habilidades principalmente como timoneiro. Todavia, durante 15 anos atuando como marujo, havia sido castigado nove vezes, preso em celas solitárias e rebaixado duas vezes de cabo a soldado.

Em 1909, Cândido e alguns outros marinheiros foram enviados à Inglaterra e souberam das lutas dos marujos britânicos por seus direitos, e, também, sobre a revolta do Encouraçado Potemkin, da Marinha russa, que ocorreu em 1904. Ao voltar ao Brasil, criou um comitê clandestino para iniciar sua própria rebelião, a ideia principal era aliar outros navios para o motim, que estava planejado para acontecer no dia 25 de novembro de 1910. Porém, devido ao episódio de Marcelino, os planos foram antecipados.

Durante a Revolta da Chibata, Cândido foi apelidado pela imprensa de “Almirante Negro”, nome pelo qual ainda é lembrado na história e carrega um forte legado: “ele é uma das grandes resistências do movimento negro no Brasil”, afirma o professor Walter.

Após a Revolta, no dia 4 de dezembro, ele envolveu-se em um motim na Ilha das Cobras junto a outros marinheiros; foram bombardeados o dia inteiro, restando apenas ele e mais um sobrevivente. Em 1911, foi levado a um Hospital dos Alienados como louco. Ao ser solto, no ano seguinte, tornou-se estivador e vendedor de peixes no mercado da Praça XV, em frente ao porto. Morreu aos 89 anos, em 1969, esquecido, mas não sem antes registrar seu depoimento no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.

“João foi extremamente corajoso, ele rompe com a hierarquia das Forças Armadas, uma estrutura hierarquizada e armada. Revolta-se para acabar com esse tipo de prática, depois é vítima de uma punição desproporcional; ele é um sobrevivente que depois é excluído. A revolta foi a indignação e a luta das camadas populares que estavam sendo marginalizadas, pelo sistema, em especial, os negros, que eram segregados da população. Vai além da questão da Marinha”, conclui Walter.

Ouça a entrevista gravada com João Cândido na série Depoimentos arquivados pelo MIS-RJ: https://www.youtube.com/watch?v=y3lfcd9B0mE